切削加工の専門書と論文のリストとオススメ

最終更新日:2021年09月04日

切りくずの形態と生成機構に関する考察

切りくずの形態には,流れ形,せん断形,き裂形,むしれ形の4種類があることは有名です.

しかしながら,その特徴や,加工面への影響の説明が多く,発生機構の話は少ないです.

発生機構については調べてもよくわからないのですが,自分なりの考察と併せてまとめたいと思います.

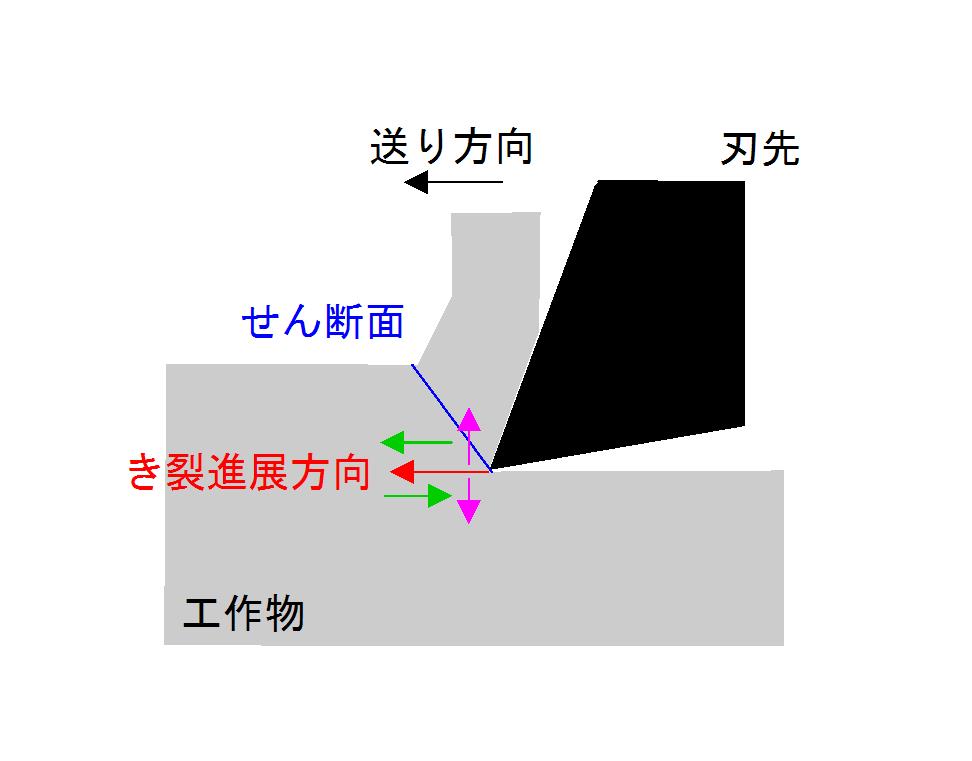

下図に,よくある二次元切削モデルの概略図を示します.

切削加工は破壊の制御といわれるほどなので,どのように工作物を破壊するかが重要です.

そのためにはまず,加工点で生じている破壊が何なのかを把握する必要があります.

破壊が生じる位置は基本的には2か所あります.

- せん断面

せん断面で塑性変形が発生し,切りくず厚みに変化が生じることは,本によく書いてあります.

まず重要なのは,ここでせん断破壊が発生しうるという点です.

他に,このせん断面が発生する位置を示すせん断角が斜め45度方向を基本としているのは,材料力学で出てくる単純丸棒を引張る例題が参考になります.

単純丸棒を軸に沿って両端から引っ張ったとき,45度方向でせん断応力が最大になるという例題です.

切削加工の場合,すくい面上での摩擦や,すくい面が傾いている影響を受けます.

その影響があるために単純丸棒の場合からズレが生じ,斜め45度とは異なる値をとるのだと思います.

- 刃先先端

刃先先端位置でき裂が発生し,工作物から切りくずを分離させます.

このき裂の成長方向および進展速度の制御が重要です.

き裂の進展は破壊力学によって説明されます.

き裂の変形様式には,モードⅠ:開口型,モードⅡ:面内せん断形,モードⅢ:面外せん断形の3つがあります.

刃先でのき裂進展に関わるのは,モードⅠとモードⅡだと思います.

二次元切削の図において,紫色の矢印で示しているのがモードⅠ,緑色の矢印で示しているのがモードⅡです.

二次元切削でいえば,モードⅠは背分力,モードⅡは主分力によって引き起こされます.

以上の破壊形態を使って,切りくず形態の特徴と生成機構を併せて説明します.

- 流れ形

連続型の切りくずで,切りくず生成が安定している.

切りくず生成が安定しているので,加工面性状も安定する.

逆に言えば,切りくずがずっとつながって出てくる.

切りくずが絡まったりする場合は,チップブレーカを使うか,切りくずの自重を使うかなどで切りくずを折って処理する必要が生じる.

せん断面ではせん断破壊は発生しない.

刃先でのき裂進展は刃先の移動に合わせて進み,き裂進展方向は送り方向に向いている.

- せん断形

切りくずとしては連続しているが,加工は微視的には安定しない.

せん断面でのせん断破壊が断続的に発生する.

そのため,切削抵抗もせん断破壊の周期で変動する.

切削抵抗が変動するので,剛性との兼ね合いで刃先位置も変動するので,加工面性状は良くない.

せん断破壊によって,切りくずの自由面側に凹凸があるので,切りくずは折りやすい.

刃先でのき裂進展は刃先の移動に合わせて進み,き裂進展方向は送り方向に向いている.

- き裂形

切りくずが不連続になり,加工は安定しない.

刃先でのき裂進展が,刃先の移動よりも先行して進み,途中から工作物の自由面側に抜けることで,細かい切りくずが生成される.

そのため,せん断面での塑性変形やせん断破壊が,切削抵抗に与える影響は小さいように思える.

き裂進展が主たる発生要因なので,ぜい性が強い被削材(鋳鉄など)で発生しやすい.

これもき裂の発生周期で切削抵抗が変動するが,ぜい性破壊なので切削抵抗自体はやや小さい.

- むしれ形

き裂形に似ているが,き裂が刃先位置よりも工作物の深部に侵入したのち,工作物の自由面に抜ける.

そのため,加工面がむしられたようになり,加工面性状は著しく悪い.

き裂形とは異なり,延性が強い被削材を加工する場合に発生しやすい.

き裂進展が工作物の深部に侵入する理由としては,延性が強いことによるすくい面上での切りくずの堆積が挙げられている.

切りくずが堆積することにより,すくい角が負になったような状態になり,モードⅠの引張荷重の方向がずれて,き裂進展方向がずれるのではないか.

すくい角が正に大きいと,くさび加工に近づくので,き裂進展方向は送り方向に向きます.

また,せん断角が大きくなるので,せん断面での塑性変形に必要な切削抵抗を小さくすることができます.

これにより,き裂進展の要因となるモードⅠとモードⅡの影響を小さくすることができ,き裂が先行しにくくなるのではないかと考えます.

そうなると,切りくず形態は流れ形に近づくのではないでしょうか.

ただし,被削材のぜい性が強すぎると,どうやってもき裂進展が先行してしまい,流れ形にならないと考えられます.

そういった場合には,切削油剤を使って,すくい面での潤滑を強くして,モードⅠとモードⅡの影響を小さくしてみたり,といった他の手段を考える必要があります.

戻る